핵심 요점 (KEY POINTS)

• 해부학, 생체역학, 그리고 보행(gait)은 발과 발목 검사에서 중요한 요소이다.

• 발의 구조적 변화는 기능적 스트레스를 반영하며, 시진만으로도 그 변화를 파악할 수 있는 경우가 많다.

• 특정 발 구조(예: 요족(cavus foot), 과도하게 회내(pronation)된 발)는 스포츠 손상의 위험도가 더 높다.

• 발의 특정 부위(예: 주상골(navicular), Lisfranc 관절)는 예후가 좋지 않을 수 있는 고위험 부위이므로 손상 시 주의 깊은 검사가 필요하다.

서론 (INTRODUCTION)

발과 발목의 임상적 검사는 복잡한 해부학적 구조와 생체역학, 그리고 개개인의 보행 양상을 평가하는 것으로부터 시작된다. 단순히 정적인 평가만으로는 환자가 서 있거나 달리거나 점프할 때 발생할 수 있는 중요한 문제들을 놓치기 쉽다. 일반적인 검사 기법과 함께, 시각적 단서는 다수의 발/발목 손상의 정확한 진단을 암시하는 경우가 많다. 관찰, 신체검사, 보행 분석에서 얻은 결과를 기본적인 생체역학 지식과 통합하는 것이 발과 발목 손상의 올바른 진단에 필수적이다.

발과 발목의 기능적 해부학 (FUNCTIONAL ANATOMY OF THE FOOT AND ANKLE)

발의 뼈 구조

발은 인체가 지면에 닿는 유일하고 지속적인 접점으로, 형태와 기능 면에서 복잡한 구조를 가진다. 발에는 크게 26개의 주요 뼈—7개의 족근골(tarsal), 5개의 중족골(metatarsal), 14개의 지골(phalange)—가 존재한다. 일반적으로 해부학자들은 발을 뒤발(hindfoot), 중간발(midfoot), 앞발(forefoot) 세 구역으로 나눈다.

• 뒤발(hindfoot): 종골(calcaneus)과 거골(talus)을 포함한다.

• 중간발(midfoot): 설상골(cuneiforms), 주상골(navicular), 입방골(cuboid)을 포함한다.

• 앞발(forefoot): 중족골(metatarsals)과 지골(phalanges)을 포함한다.

뒤발(hindfoot)

뒤발은 경비골(tibiofibular) 관절, 거퇴관절(talocrural, 흔히 '진짜 발목'이라 불림), 그리고 아랫목말밑관절(subtalar joint)로 구성된다. 이 구조들은 보행, 달리기, 점프, 서 있는 자세 중 몸무게와 충격을 지탱하는 역할을 한다. 거골(talus)과 종골(calcaneus)은 매우 견고하고 두꺼운 뼈로, 발뒤꿈치힘줄(아킬레스건)이나 족저근막(plantar fascia) 같은 강한 조직이 부착되는 안정적인 지지대를 형성한다.

중간발(midfoot)

중간발은 발의 여러 아치(arch)의 중심에 해당한다. 주상골(navicular)은 발의 안쪽 세로 활(내측 세로 활)을 안정화하고, 입방골(cuboid)은 가쪽 세로 활(외측 세로 활)을 지지한다. 중간부의 설상골(cuneiforms)은 가로 활(transverse arch)의 형태를 이룬다. 뒤발과 중간발이 만나는 횡족근관절(Chopart 관절)은 거골-주상골(talonavicular) 관절과 종골-입방골(calcaneocuboid) 관절로 구성되며, 이 복합 관절의 회전 운동을 통해 발은 고르지 못한 지면에서도 적응할 수 있다. 중간발은 또한 발의 회내(inversion)와 회외(eversion)를 돕는 힘줄들의 부착점으로 기능한다.

앞발(forefoot)

앞발은 일명 Lisfranc 관절이라 불리는 주상골-중족골(tarsometatarsal) 관절에서 시작된다. 이 관절의 주요 운동은 능동적 굴곡(flexion)과 신전(extension)으로, 달리기와 점프 시 중요한 추진력을 발생시킨다. 중족골과 지골은 긴 막대 모양이어서, 지렛대(levers) 역할을 통해 보다 큰 힘을 낼 수 있게 한다.

발의 두 가지 주요 아치

세로 활(longitudinal arch): 종골에서 중족골의 원위부까지 이어지며, 다시 내측 세로 활(종골, 거골, 주상골, 3개의 설상골, 내측 중족골 3개)과 외측 세로 활(종골, 입방골, 4·5번째 중족골)로 나뉜다.

가로 활(transverse arch): 입방골, 설상골, 중족골들의 기반부를 수평으로 연결한다.

이 아치들은 스프링처럼 작동하여 에너지를 흡수하고 분산한다. 특히 내측 활은 보행 시 과도한 회내를 방지하는 역할을 하며, 몸무게가 실릴 때는 활이 약간 압박되어 하중을 흡수하고 분산한다. 여러 인대(족저 종골주상인대(spring ligament), 단·장족저인대 등)와 발바닥 근막, 발의 내재근(intrinsic muscle)들, 그리고 뼈들 사이의 치밀한 관절 구조가 이 아치들의 안정성을 유지한다.1

족저 근막(plantar fascia)의 구조

족저 근막은 종골의 내측연(medial border)에서 시작해 발가락 기저부(근위 지절(proximal phalanx) 관절낭)에 이르며, Chopart 관절(횡족근관절)과 Lisfranc 관절(주상골-중족골 관절)을 가로지르며 발의 세로 활을 안정화하는 역할도 한다. 생체역학 서적에서는 이를 스페인식 감아올리는 장치(‘Spanish windlass’)에 비유하는데, 발가락 부위 신전 시 족저 근막이 당겨져 종골과 중족골 두부를 서로 가깝게 모으고, 이는 세로 활의 높이를 높여 발이 단단해지도록 만든다.2 이때 족저 근막의 신장은 종아리근육(비복근-가자미근 복합체)의 활동을 유발하는 신경 자극을 주기도 한다.

발목(ankle) 또는 거퇴관절(talocrural joint)

경골(tibia), 비골(fibula), 거골(talus)이 이루는 경첩(hinge) 관절이다. 경골과 비골은 앞뒤 아래 경비인대(anterior and posterior inferior tibiofibular ligament) 및 골간막(interosseous membrane)으로 결합되어 ‘syndesmosis(인대결합)’를 형성한다. 이 구조가 거골이 들어가는 ‘모르타르(mortise)’ 형태를 안정화한다. 경골과 비골의 하단은 거골을 감싸 medial malleolus(내과)와 lateral malleolus(외과)를 형성한다.3 외과(lateral malleolus)가 더 길어 측면에서 뼈 안정성을 더 제공하며, 이 부분은 세 개의 얇은 인대(전거비인대, 종비인대, 후거비인대)의 지지를 받는다. 내과(medial malleolus)는 뼈에 의한 제약이 상대적으로 약하지만, 델토이드 인대(deltoid ligament)가 넓게 펼쳐져 내측부를 단단히 잡아주어 과도한 회외(eversion)나 아탈구(subluxation)를 막는다. 이 관절은 진정한 활액성(synovial) 관절이다.

발목 관절의 회전축은 주로 전두면(frontal plane)과 횡단면(transverse plane)에 놓이므로, 사지에서 일어나는 운동은 주로 시상면(sagittal plane)에서의 족저굴곡(plantarflexion)과 배측굴곡(dorsiflexion)으로 제한된다. 평균 운동 범위(ROM)는 약 45도 정도이며, 최대 20도 가량의 배측굴곡과 25~35도의 족저굴곡이 가능하다.4 Inman5에 따르면, 열린 사슬(open kinetic chain)과 닫힌 사슬(closed kinetic chain)에서의 경골 회전에 따라 배측굴곡 범위가 달라진다. 열린 사슬에서는 경골이 외회전되고, 닫힌 사슬에서는 경골이 내회전된다.

아랫목말밑관절(subtalar joint)

거골(talus)과 종골(calcaneus) 사이에 위치하며, 앞(anterior), 중간(middle), 뒤(posterior) 세 개의 관절면으로 구성된다. 이들은 실제로 하나의 관절처럼 움직여 회내(pronation)와 회외(supination)의 3차원(삼면) 복합 운동을 담당한다. Dugan과 Bhat2은 아랫목말밑관절을 특유의 사선 형태 경첩(oblique hinge)에 비유했다. Subtalar 축은 시상면에서 평균 23도(범위 447도), 수평면에서 평균 41도(범위 2169도) 정도 기울어져 있다.6 Mann6은 열린 사슬에서의 회외(supination)를 족저굴곡, 내전, 그리고 거골 내반으로 정의하고, 열린 사슬에서의 회내(pronation)를 외전, 배측굴곡, 그리고 거골 외반으로 정의했다. 발이 지면에 닿은 닫힌 사슬 환경에서는 회내가 경골과 거골의 내회전으로 나타난다.

횡족근관절(Chopart's joint)

뒤발(hindfoot)과 중간발(midfoot)의 경계부로, 종골-입방골(calcaneocuboid) 관절과 거골-주상골(talonavicular) 관절의 두 축을 통해 회내와 회외 운동이 일어난다. 한 축(longitudinal axis)은 지면에서 약 15도 기울고 시상면에서 내측으로 9도 회전하며, 다른 축(oblique axis)은 지면에서 52도 기울고 시상면에서 내측으로 57도 회전한다.7 뒤발의 외반(eversion)이 일어나면 축들이 서로 평행해져 회내가 증가하고 운동 범위가 커진다. 반대로 뒤발의 내반(inversion) 시에는 축이 수렴해 관절이 ‘고정(rigid)’ 상태가 된다.8 보행 시, 발이 착지할 때는 충격 흡수를 위해 회내 상태(유연성)이 필요하고, 힘을 내어 추진할 때는 회외 상태(단단한 지렛대)가 필요하다는 것을 이 기전이 설명해 준다.

주상골-중족골(Lisfranc’s) 관절

앞발의 시작점이며, 일반적으로 ‘5개의 레이(ray)’로 나눌 수 있다. 첫 번째 레이는 내측 설상골(medial cuneiform)과 제1중족골로 이루어지며, 주로 배측굴곡/내반/내전과 족저굴곡/외반/외전을 조합한 움직임을 보인다.9 두 번째 레이는 중간 설상골과 제2중족골로, 인접 뼈와 단단히 맞물려 있는데, Lisfranc 인대가 이 부위를 고정해 종적 아치(longitudinal arch)의 핵심이 된다.9 이 구조는 걸을 때 체중부하가 진행됨에 따라 큰 응력을 받기 쉽다. 세 번째와 네 번째 레이는 외측 설상골과 제3·4중족골로 형성되며, 주로 족저굴곡/배측굴곡 운동 범위가 제한적으로 일어난다.9 다섯 번째 레이는 입방골을 중심으로 제5중족골이 회내·회외가 가능하다.

중족지절(Metatarsophalangeal) 관절에서의 메타타살 브레이크(metatarsal break)

제2중족골 두부에서 제5중족골 두부를 잇는 대각선 축을 형성한다. 이 관절에서는 주로 굴곡/신전 운동이 일어나는데, 발의 장축(long axis)과 약 62도 각도를 이루며, 달리거나 걷는 동안 다리의 외회전과 발의 회외(supination)를 돕는다.6

보행 (WALKING GAIT)

걷는 보행(walking gait)은 ‘지지기(stance phase)’와 ‘스윙기(swing phase)’로 나뉘며, 지지기는 보행 사이클의 약 62%를 차지한다.6 지지기는 발이 지면에 닿아 체중을 지탱하는 시기로, 다시 뒤꿈치 접지(heel strike), 중간지지(midstance), 발가락 이탈(toe off)의 세 단계로 세분된다.

뒤꿈치 접지(heel strike): 경골이 내회전하며, 아랫목말밑관절(subtalar joint), 거골-주상골(talonavicular), 종골-입방골(calcaneocuboid) 관절이 외반(eversion) 방향으로 움직인다. 이때 입방골이 종골의 움직임을 따라가며 앞발을 외전시켜 내측 세로 활을 낮춘다. 앞쪽 근육들은 몸이 미드스탠스로 이동하기 전까지 발을 부드럽게 지면에 놓도록 등척성 혹은 점탄성 수축을 통해 충격을 조절한다.10

중간지지(midstance): 체중이 발의 중앙, 즉 제2중족골 부위 위에 실린다. 몸의 무게 중심이 앞으로 이동하면서 경골이 외회전되고 발목은 배측굴곡 상태가 된다. 아랫목말밑관절이 회외(supination)되어 관절이 약간 내반(varus)이 되면서 내측 활이 단단한 지렛대 역할을 한다.1

발가락 이탈(toe off): 추진력을 만들어내는 단계로, 발이 경직되어야만 유효한 추진이 가능하다. 발이 처음 닿을 때 유연(회내)하여 충격을 흡수하고, 추진할 때 단단(회외)해 지렛대 역할을 하는 것이 핵심이다.

달리기 (RUNNING GAIT)

달리기는 걷기와 기본적인 역학은 비슷하지만, 속도가 훨씬 빨라지면서 지지기가 단축되고 공중 부유기(float phase)가 존재한다는 차이가 있다.2 연구에 따르면, 보행 시 지지기는 보행 주기의 약 62%를 차지하지만, 달리기 시에는 31%, 전력질주(sprinting) 시에는 22%로 줄어든다.11 달리기는 더 큰 추진력을 필요로 하고 착지 시 충격도 커지므로, 부상 위험이 높아질 수 있다.

착지(landing): 대부분 달리기하는 사람은 약간의 회외 상태에서 외측 뒤꿈치로 착지한다. 이때 다리는 기능적 내반(varus) 약 8~14도, 종골은 약 4도 내반 상태이다.12 골반은 착지 다리에 체중을 실기 위해 약 40도 전방 회전하고, 대퇴사두근(쿼드)이 무릎을 신전하며 햄스트링(슬괵근군)이 초기 안정화를 돕는다.13 이후 발은 아랫목말밑관절과 중간발 관절에서 회내(pronation)되어 충격을 흡수하고 지면에 적응한다. 이 시 충격은 체중의 1.55배까지 증가하며, 달리는 속도나 보폭에 따라 1마일(약 1.6km) 동안 800~2000번 정도 반복된다.13

중간지지(midstance): 발목 전방부 근육들이 근육의 신장성 수축(eccentric contraction)을 통해 발을 안정적으로 지면에 붙인다. 체중이 발의 앞쪽을 지날 때 최대 회내 상태가 되며, 이는 지지기의 흡수 단계를 마무리한다.2 이때 고관절과 무릎은 수직 정렬을 이루고, 골반은 몸의 무게 중심을 유지하기 위해 약간 가쪽으로 치우친다(약 2.5cm).13

발가락 이탈(push off): 둔근(엉덩근)과 햄스트링이 고관절을 빠르게 신전시키면서 반대쪽 다리를 앞으로 스윙한다. 골반이 회전하면서 지지 다리의 경골이 외회전되어 종골의 내반, 즉 아랫목말밑관절 회외가 촉진된다.13 이렇게 축들이 수렴하여 중간발이 ‘고정(locking)’ 상태가 되면 강력한 지렛대 역할을 한다.2 또한 제1중족지절 관절의 신전은 족저 근막을 당겨 발의 내구성을 높이고, 발의 내재근은 횡족근관절을 안정화한다.2

스윙기(swing phase): 발이 지면에서 떨어지면 다리가 스윙 단계로 들어간다. 초반(가속기)에는 고관절 굴근이 다리와 골반을 들어 올려 무릎이 약 65도 굴곡되고, 발목 전방부 근육들이 발을 배측굴곡시켜 지면에 걸리지 않게 한다.13 스윙 중반에는 반대편 고관절을 축으로 골반이 전방 회전한다. 후반(감속기)에는 햄스트링이 수축하여 다리의 전진 속도를 줄이고, 종아리의 가쪽 근육(비골근군)은 다음 착지를 안정화한다.13

임상에서는 환자의 보행을 관찰하여 발을 디딜 때 양쪽이 고르게 지지되는지, 골반과 어깨가 수평을 유지하는지, 뒤꿈치 접지나 발가락 이탈 시 회내 또는 회외가 과도하게 발생하지는 않는지 등을 본다. 맨발 보행 관찰은 문제점을 더욱 명확히 파악하는 데 도움이 되지만, 신발을 신은 상태에서 보행을 보면 신발이 발의 회내/회외를 얼마나 보정하는지도 볼 수 있다.

달리기 보행(running gait) 관찰은 전신의 사슬(kinetic chain)을 종합적으로 봐야 하며, 충분한 경험과 주의 깊은 분석이 필요하다. 예를 들어, 발 디딜 때(foot strike)에 한쪽이 비정상적으로 외회전(toeing out)되어 있으면 고관절 외회전 근육의 구축 가능성을 의심할 수 있다. 지지기 동안 고관절 외전근인 중둔근(gluteus medius) 약화로 인해 무릎이 외부로 밀리거나(patella가 가쪽으로 치우침), 아니면 발이 과도하게 회내되어 무릎 정렬에 영향을 미칠 수도 있다. 환자가 의사 쪽으로 달려올 때는 발 디딤 위치, 무릎 높이, 고관절 굴곡, 팔 스윙 차이를 비교하고, 등 뒤로 달려갈 때는 뒤쪽 스윙 범위와 자세 대칭성을 본다. 한쪽 골반이 떨어지는 트렌델렌버그 자세나 어깨 높이 차이, 다리 길이 차이 등이 보일 수도 있다. 추가로 43장(‘보행 분석’)을 참조하면 더욱 자세한 평가 기법을 배울 수 있다.

발목의 정적 검사 (STATIC EXAMINATION OF THE ANKLE)

발목을 검사할 때는 먼저 시진을 통해 부종, 멍, 명백한 기형을 확인하고, 환측과 건측을 비교한다. 이후 수동 및 능동 관절가동범위(ROM)를 평가한다. 저항을 주는 근력 검사, 반복 동작, 체중 지지 검사 등을 실시해 미세한 근력 약화를 발견할 수 있다. 신경혈관계 검사를 통해 특정 근력 약화나 방사통의 원인을 찾을 수도 있다. 발목 촉진 시, 골절을 시사하는 직접 뼈 압통 부위를 꼼꼼히 짚어야 한다. 특히 제5중족골 기저부, 주상골, 내과(경골 내과), 외과(비골 후연 및 외과 첨부)는 골절 위험이 높아, ‘오타와 발목 규칙(Ottawa ankle rules)’에 따라 추가 검사 여부를 결정한다.

전거비인대 손상 평가

가장 흔한 전거비인대 손상을 확인하는 데는 전방 견인 검사(anterior drawer test, 그림 14.1)를 활용한다. 한 손으로 경골과 비골의 원위부를 고정하고, 다른 손으로 발꿈치를 잡은 뒤 발을 약 10~20도 족저굴곡 상태에서 앞으로 당긴다. 발이 3mm 이상 전방 이탈하거나 건측 대비 0.5mm 이상 차이가 있으면 양성으로 본다. Van Dijk 등14에 따르면, 염좌 후 48시간 내 시행한 전방 견인 검사의 전거비인대 파열 민감도는 71%, 특이도는 33%였고, 손상 5일 후 재검 시 민감도는 96%, 특이도는 84%로 올라갔다(LOE: D).

Figure 14.1 Anterior drawer test. (Used with permission by Dr. Karl B.

Fields.)

종비인대 평가

Talar tilt test(그림 14.2)는 종비인대(calcaneofibular ligament) 불안정성을 평가한다. 마찬가지로 경골·비골을 한 손으로 고정하고, 다른 손으로 발꿈치를 잡은 상태에서 발을 중립 위치로 놓고 발목을 내반(inversion)시킨다. 양쪽 발을 비교했을 때 내반 각도가 23도를 넘거나 건측과 5~10% 이상의 차이가 있으면 양성으로 본다.

Figure 14.2 Talar tilt test. (Used with permission by Dr. Karl B. Fields.)

추가 특수 검사

배측굴곡(dorsiflexion) 스트레스 검사: 앞쪽 충돌(anterior impingement)을 의심할 때 수행한다.

족저굴곡(plantarflexion) 스트레스 검사: 뒤쪽 충돌(posterior impingement), 거골 후돌기 골극(posterior talar process spur) 등 가능성을 본다.

Thompson’s test(그림 14.3): 종아리를 쥐었을 때 발이 족저굴곡되어야 정상이며, 아킬레스건 파열 시 반응이 없다(민감도 96%15; LOE: D).

Kleiger’s test(배측굴곡+외반): 경비인대 결합(syndesmosis) 손상이나 비골근건(Peroneal tendon) 아탈구를 재현할 수 있다.

Figure 14.3 Partial right Achilles tendon rupture with nodule.Thompson’s

test would not show normal plantar flexion on calf squeeze. (Used with

permission by Dr. Karl B. Fields.)

발의 정적 검사 (STATIC EXAMINATION OF THE FOOT)

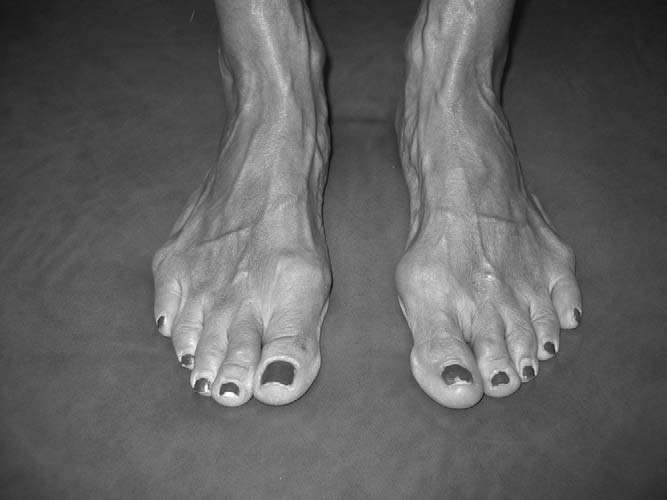

먼저 시진을 통해 발의 전반적인 모양을 살핀다. 정상 발은 내측 세로 활이 두드러져 전체적으로 ‘돔(dome)’ 형태를 이룬다. 내측 세로 활은 종골, 거골, 주상골, 3개의 설상골, 3개의 내측 중족골이 구성하며, 환자가 서 있는 상태에서 주상골 기저부와 지면 사이 거리를 측정해 활의 높이를 살필 수 있다.16 활 높이가 과도하게 높으면 요족(pes cavus, 그림 14.4), 지나치게 낮으면 편평족(pes planus)이 된다. 주상골 높이가 3.12cm 이상이면 발 손상 위험도가 높아진다는 보고도 있다.17 외측 세로 활은 종골, 입방골, 4·5번째 중족골로 이뤄지며, 내측 세로 활보다 훨씬 낮다. 이러한 활들은 서 있을 때 하중을 지탱하는 모습을 평가하는 것이 중요하다. 가로 활(transverse arch)은 입방골, 설상골, 중족골 기저부가 형성하며, 비골근건(peroneus longus tendon)이 발바닥을 대각선으로 가로질러 제1중족골 기저부에 부착하면서 지지한다.16

Figure 14.4 Cavus foot. (Used with permission by Dr. Karl B. Fields.)

편평족(pes planus)

선천적으로 세로 활이 부족한 경우도 있지만, 인대성 파열이나 뒤정강근건(posterior tibialis tendon) 손상 등의 원인으로 후천적으로 발생하기도 한다(그림 14.5). 편평족은 종종 종골의 외반(calcaneal valgus, 그림 14.6), 앞발의 외전, 중간발의 과도한 회내(pronation)와 함께 나타난다. 뒤에서 봤을 때, 외측 발가락이 2개 이상 보이면(‘too many toes’ sign) 앞발이 과도하게 외전된 것이다. 환자가 까치발(발가락으로 서기)을 했을 때 세로 활이 전혀 회복되지 않으면 견고한(rigid) 편평족, 까치발 시 활이 다시 나타나면 유연성(flexible) 편평족으로 구분할 수 있다.

Figure 14.5 Pes planus with first ray dominance. (Used with permission by

Dr. Karl B. Fields.) Figure 14.6 Calcaneal valgus with ‘‘too-many-toes’’ sign. (Used with

permission by Dr. Karl B. Fields.)

앞발(forefoot)

앞발은 중족골 기저부에서 지골 말단까지로, 주된 기능은 추진(push off)이다. 얇고 긴 뼈 구조 때문에 중족골은 무리가 쌓이면 쉽게 스트레스 골절이나 관절 파열이 발생할 수 있다. 일반 시진에서 피부 병변, 특히 제2중족골 두부에 굳은살(callus)이 두드러지는지(Morton’s callus, 그림 14.7) 확인해야 한다. 발가락이 벌어지는 모습은 중족골 관절낭이 약해져(캡슐 손상) 중족골 두부가 아래로 처졌을 가능성을 시사한다. 촉진 시 제2·3·4중족골 두부가 떨어져 있으면 횡아치(transverse arch)의 붕괴를 의심해야 한다. 일반적으로는 제1·5중족골 두부만 지면에 닿는다. 중족골 간 인대가 약해지면 발가락과 중족골의 과운동성이 증가하여 더욱 붕괴가 진행될 수 있다.

Figure 14.7 Morton’s callus over secondmetatarsophalangeal (note also

the fifthmetatarsophalangeal callus.) (Used with permission by Dr. Karl B.

Fields.)

엄지발가락(제1지) 관절 가동범위

엄지발가락은 발의 추진력에 절대적으로 중요한 역할을 하므로, 먼저 시진 후 가동범위를 확인한다. 만약 엄지발가락이 가쪽으로 편위(외전)되어 있다면, 정렬을 교정한 상태에서 굴곡/신전 범위를 다시 살핀다. 정상 범위는 굴곡 약 45도, 신전 30~90도로 알려져 있다. 굴곡 20도 이하, 신전 30도 이하로 제한되면 기능이 심각하게 떨어지며, 이를 무지강직(hallux rigidus)이라 한다. 일반적으로 속도나 점프력을 높이려면 최소 65도 신전이 필요하다.

무지외반(hallux valgus)

제1중족지절 관절에서 엄지발가락이 제2발가락 쪽으로 어긋나고, 제2발가락이 위로 밀려 올라가는 변형이다. 중족골이 안쪽으로 치우치고, 종종 종자골(sesamoid bone)이 제1·2중족골 사이로 이동해 발 내측의 중족지절 관절부에 마찰과 압박이 생긴다(이를 ‘버니언(bunion)’이라 부름, 그림 14.8). 중족골 간 각도를 재어 15도 이상 벌어지면 병리적 무지외반으로 간주한다.

Figure 14.8 Bunion formation on the left in a runner with transverse arch

breakdown bilaterally. (Used with permission by Dr. Karl B. Fields.)

기타 발가락 변형

갈퀴발가락(claw toe): 중족지절 관절은 신전, 근위지절관절(PIP)은 굴곡된 상태. 신경학적 질환이나 내재근 약화가 원인일 수 있다(샤르코-마리-투스병 등).

망치발가락(hammer toe): 발가락이 지면에 닿은 상태에서 중족지절 관절은 신전, PIP가 굴곡된 상태. 주로 잘 맞지 않는 신발이나 외상, 횡아치 붕괴로 발생한다.

Morton’s foot: 제2중족골이 비교적 길어서 발의 회내가 동반될 수 있다.

Bunionette(새끼발가락 측의 각화/돌출): 제5중족지절 관절이 붕괴되면서 외측 중족골 두부가 돌출되고 발가락이 내측으로 편위되며, 회전이 일어나는 변형(그림 14.9).

Figure 14.9 Bilateral bunionette with a prominent fifth

metatarsophalangeal, a deviation of the fifth toe toward the fourth, and

external rotation of the fifth toe. (Used with permission by Dr. Karl B. Fields.)

횡아치 붕괴와 통증

횡아치가 붕괴되면 중족통(metatarsalgia), 지간신경종(Morton’s neuroma) 등으로 이어지기도 한다. 발가락이 벌어지는 ‘splayed-toe’ 사인은 발바닥 인대(중족간 인대)가 늘어나 중족골 두부가 아래로 함몰되고 발가락들이 벌어진 것을 의미한다(그림 14.10). 지간신경종(Morton’s neuroma)은 중족골 사이 조직을 촉진하거나, 두 중족골 두부를 양손으로 압박해 통증을 재현(‘web-space compression test’)함으로써 진단한다.19

Figure 14.10 Bilateral ‘‘splayed-toe’’ sign between the second and third

digits. On palpation and examination, this individual demonstrated

subluxation of the secondmetatarsal heads and early hammer toe formation

of the right second and third toes. (Used with permission by Dr.Karl B. Fields.)

중간발(midfoot) 검사

중간발은 주상골(navicular)과 입방골(cuboid) 등을 중점적으로 촉진하며, 압통과 이동성, 뼈의 배열을 확인한다. 특히 주상골 돌출부가 아프면 주상골 피로골절(stress fracture)을 의심해야 하며, 비체중부하(목발 등) 치료 없이는 잘 낫지 않는 경우가 많다. 경골 전면부 근육건(tibialis anterior tendon) 근처, 즉 발목 앞쪽에서 주상골 상부 기저부를 눌러 통증이 있으면 ‘N spot’이라고 불리는 주상골 골절 가능성을 염두에 둔다. 발을 10번 정도 한 발로 뛰는 ‘홉 테스트(hop test)’를 못 할 정도로 통증이 심하다면 골절을 강하게 의심해야 한다. 그 밖에 발 안쪽에 돌출되어 만져지는 부가성 주상골(accessory navicular)이 염증을 일으킬 수도 있다.

발의 바깥쪽 통증은 보통 제5중족골 기저부에서 발생하며, 그 원인을 구분하기 위해서는 골단(apophysis)염, 건염, 소성 골절(avulsion fracture), Jones 골절, 골간부 골절 등을 배제해야 한다. 입방골 촉진 시 과도한 움직임이 있으면 입방골 아탈구(cuboid subluxation)을 의심한다.

또 다른 중요한 부위로 제2중족골 기저부가 있는데, 이는 제1·3중족골과 설상골이 만드는 오목한 공간에 단단히 맞물려 있다. 이 부위 압통은 Lisfranc 인대 손상이나 Lisfranc 관절 부위 손상을 시사한다. 발의 중간부를 고정한 상태에서 앞발을 가쪽(외반)으로 미는 검사에서 통증이 재현되면 Lisfranc 관절 손상을 의심할 수 있다.

뒤발(rear foot) 검사

뒤발 검사는 아킬레스건 부착부를 먼저 살펴본다. 이곳이 과도하게 돌출되어 있으면 ‘Haglund 변형(뒤꿈치 뒤쪽에 생기는 골극)’일 수 있다(그림 14.11). 족저근막의 종골 내측 연 부착부는 족저근막염이 가장 흔히 발생하는 위치이며, 종골 전체를 감싸듯 양손으로 눌러보는 ‘calcaneal squeeze test’에서 통증이 있으면 스트레스 골절이나 Sever병(유소년 종골골단염)을 의심한다.

내과(발목 안쪽 뼈) 바로 아래에는 ‘tarsal tunnel’이 위치하며, 이곳을 두드려 봤을 때 저림 등의 증상이 나타나면(‘Tinel’s sign’) 후경골신경(tibial nerve) 포착 증후군을 의심한다. 또한 까치발 검사에서 발꿈치가 내반(varus)으로 돌아가지 않으면 뒤정강근건 파열 가능성이 있다. 발목 가쪽(외측)에는 종골과 입방골 관절, 비골첨부 사이의 함몰 부위인 ‘sinus tarsi’가 있으며(그림 14.12), 이곳이 부어오르면 과도한 회내로 인해 조직이 충돌하고 있음을 의미할 수 있다.

발뒤꿈치 뒤쪽, 아킬레스건과 종골 사이에 공간이 부어오르면 레트로칼케니얼 점액낭염(retrocalcaneal bursitis), 삼각골(os trigone), 거골 후돌기 손상을 의심할 수 있다.

Figure 14.11 Haglund’s deformity. (Used with permission by Dr. Karl B.

Fields.) Figure 14.12 Sinus tarsi syndrome withmarked puffiness anterior to the

lateralmalleolus. (Used with permission by Dr. Karl B. Fields.)

'스포츠 의학 매뉴얼' 카테고리의 다른 글

| 골절 관리의 일반 원칙 (General Principles of Fracture Management) (4) | 2024.12.25 |

|---|---|

| 무릎 이학적 검사 (Physical Examination of the Knee) (0) | 2024.12.25 |

| 고관절 및 골반 이학적 검사 (Physical Examination of the Hip and Pelvis) (0) | 2024.12.25 |

| 경추 및 흉추의 이학적 검사 (Physical Examination of the Cervical and Thoracic Spine) (2) | 2024.12.25 |

| 요추부 이학적 검사 (Physical Examination of the Lumbar Spine) 사진 (2) | 2024.12.25 |